不妊治療とは?どのような治療を行うの?

女性の社会進出や晩婚化の影響などを受けて子供を希望するカップルの年齢は高くなり、不妊治療を受ける方も増加しています。不妊治療はどのような治療を行い、どのくらいの方が治療を受けているのでしょうか。

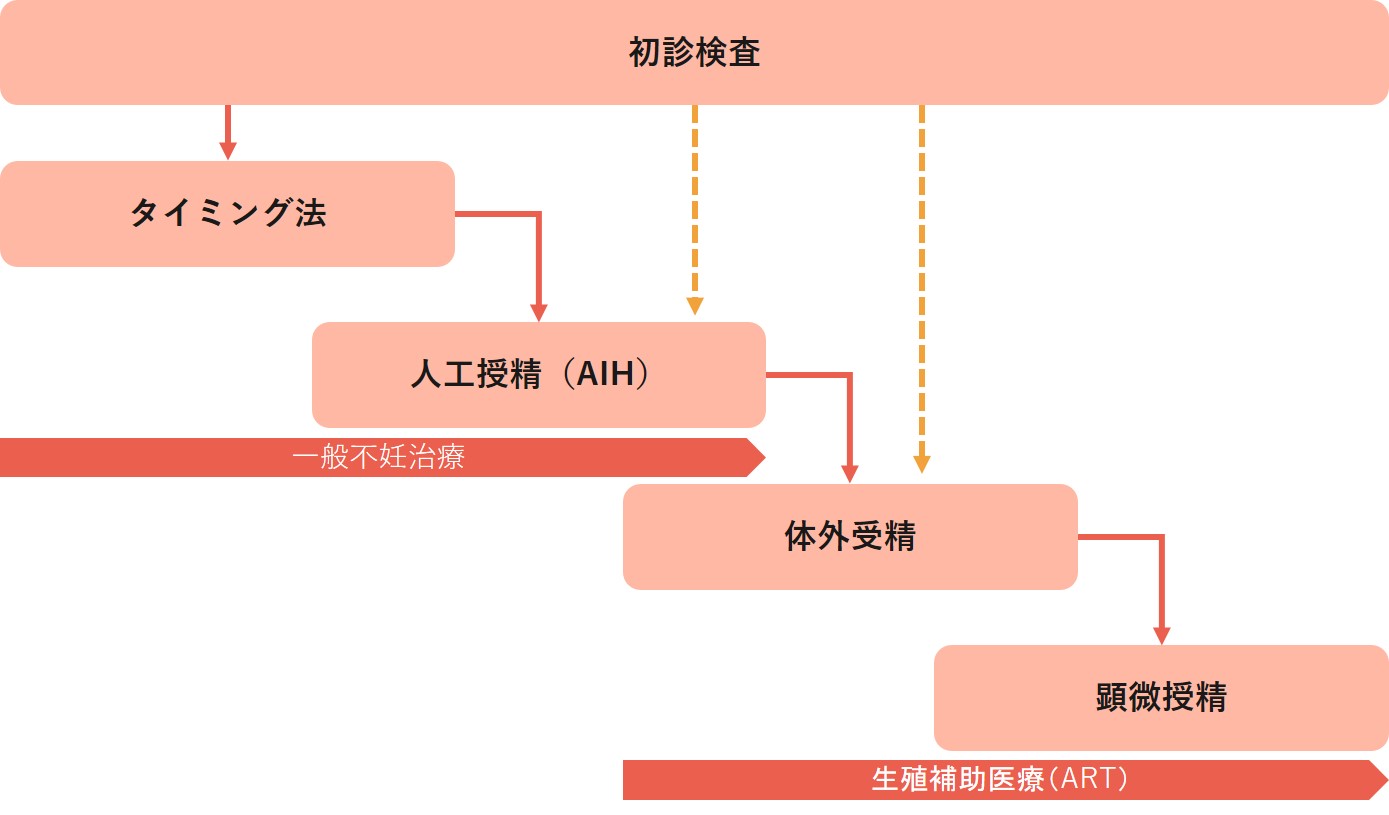

不妊治療のステップアップ

不妊治療はタイミング法や人工授精などの「一般不妊治療」と高度な技術を用いた「生殖補助医療(ART)」に分けられます。一般的に治療は一般不妊治療から生殖補助医療へとステップアップして行われます。ただし、年齢や不妊の原因によって治療の選択肢は異なるため、必ずしも順番にステップアップしていくわけではありません。例えば、20代で不妊検査の結果が良好な方であればタイミング法から始めますが、40歳以上で不妊治療を始められた方や、一般不妊治療では効果が見込めないことが明らかな場合は生殖補助医療を視野に入れて治療方針を選択します。

一般不妊治療は不妊治療の第一歩

一般不妊治療には医師の指導で排卵日を予測して性行為を行う「タイミング法」、器具を用いて子宮に精子を注入する「人工授精(AIH)」があります。

タイミング法

タイミング法は基礎体温や超音波検査、ホルモン検査の結果により排卵日を予測し、性行為のタイミングを合わせる治療法です。排卵の2日前くらいから性行為を行うと妊娠の可能性は高くなります。基礎体温を記録することで排卵日を予測することはできますが、超音波検査やホルモン検査の結果と組み合わせることで、より正確な排卵日予測すがることができます。

超音波検査では卵胞の大きさを測定します。卵胞の直径が20mmくらいになると排卵が起きるため、卵胞の大きさから排卵日を予測できます。ホルモン検査では排卵直前の黄体形成ホルモン(LH)の分泌増加(LHサージ)などから排卵日を予測します。タイミング法は不妊治療の中で最も自然妊娠に近く、女性の負担も少ないため、不妊治療の第一歩になります。

人工授精(AIH)

人工授精は、採取した精液を遠心分離にて洗浄・濃縮し、運動性の良好な精子を集めて細いカテーテルを用いて子宮内に注入する治療法です。タイミング法と同様、自然周期で行うほか、排卵誘発剤を使用する場合もあります。排卵誘発剤には、卵胞刺激ホルモンや黄体形成ホルモンの分泌を促進する内服薬のクロミフェンやシクロフェニル、卵巣に直接作用する注射剤のゴナドトロピン製剤があります。厚生労働省の研究によると、人工授精で妊娠するまでの平均治療回数は4.6回と報告されており、6回程度行っても妊娠に至らない場合は生殖補助医療が考慮されます。

不妊治療の次のステップは生殖補助医療(ART)

一般不妊治療で妊娠に至らなかった場合や、一般不妊治療で効果が見込めないことが明らかな場合は生殖補助医療を行います。生殖補助医療には、卵子を体外に取り出して精子と受精させる「体外受精(IVF)」、人間の手を用いて顕微鏡下でガラス針により卵子に精子を注入する「顕微授精(ICSI)」、そして受精卵を凍結保存した後、解凍して子宮内に移植する「凍結胚移植」があります。

体外受精(IVF)

体外受精では、排卵誘発剤を1週間程度使用して卵子を育てた後、経腟エコー下で成熟した卵子を卵胞から採卵します。その後、洗浄・濃縮した精子を卵子にふりかけて2〜5日間程度培養したのち子宮内に移植します。採卵手術は状況に応じて麻酔下もしくは無麻酔で行われます。

顕微授精(ICSI)

体外受精で受精が成立しない場合、あるいは精液中の精子濃度や運動率が顕著に低い場合は顕微授精が考慮されます。顕微授精では、細いガラス針の先端に精子を1個入れて、顕微鏡で確認しながら卵子に直接注入します。従来の顕微授精は吸引圧をかけて卵子の細胞膜を破るため、卵子がダメージを受けて変性する危惧がありました。しかし、最新のピエゾICSIでは微細振動によって卵子の膜を破るため、従来よりも卵子へのダメージを軽減できると言われています。

凍結胚移植

体外受精や顕微授精で受精・発育した受精卵を凍結保存したのち、これを解凍して子宮内に移植する方法があります。この凍結胚・融解移植は、身体に負担のかかる採卵を避けて効率的に妊娠の機会を増やすことができます。

日本では1983年に体外受精が開始されたのを皮切りに、凍結胚移植が1988年、顕微授精が1993年に始まりました。日本産科婦人科学会の調査によると、2017年7月の時点で生殖補助医療を行うことができる施設は全国で607施設にのぼり、2015年の出生児数は5万1,001人に上ることが示されており、およそ20人に1人は生殖補助医療によって産まれていることになります。

不妊治療は、女性にとって身体的にも精神的にも負担がかかる治療です。また、人工授精と生殖補助医療は保険が適用されない自由診療ですので、経済的負担も決して小さいとはいえません。パートナーとよく話し合い、専門の医師やカウンセラーともよく相談しながら治療を受けるようにしてください。