不妊治療と仕事は両立できる?

晩婚化が進む日本では、5.5組に1組の夫婦が不妊検査や不妊治療を受けているといわれます。働きながら不妊治療に取り組む女性も増えていることから、最近では不妊治療のサポート制度を導入する企業も出てきました。しかし、制度の浸透はまだ十分とはいえないのが実情です。厚生労働省が2017年に実施した調査によると、不妊治療と仕事の両立ができずに16%の人が仕事を辞めています。不妊治療と仕事の両立には、どのような難しさがあるのでしょうか。

治療には頻繁な通院が必要

仕事をしながら不妊治療に取り組む人にとって最も大きな問題は、通院のタイミングによっては仕事を休んだり、遅刻、早退したりする必要があるということです。

不妊治療を始める前は「通院スケジュールをきちんと立てて、有給休暇を使えば仕事に大きな支障は出ないはず」と考えるかもしれません。しかし、実際に不妊治療を始めてみると、通院のため仕事を急に休まなければならない日も出てきます。通院のタイミングや回数は、月経周期や卵子の生育具合などに左右されるため、事前に計画をしたスケジュール通りに進めることはなかなか難しいのです。

ここでは、「通院がどのくらい必要か?」という観点から、不妊治療の流れを見てみましょう。

不妊治療の流れと通院日数の目安

不妊治療を始める前に、まずは不妊検査を受けます。この段階ですでに1度目は内分泌測定(ホルモン検査)のために月経周期3〜7日目、2度目は子宮卵管造影検査のために月経終了から排卵までの間、というように数回の通院が必要です。

不妊治療では、まず排卵日を予測して性行為を行うタイミング法、器具を用いて子宮に精子を注入する人工授精(AIH)などの「一般不妊治療」が行われます。排卵日の予測には超音波検査やホルモン検査が必要ですが、予測の正確性を高めるために「今日はまだわからないので、明日もう一度来てください」などと言われることもあります。個人差はありますが、平均的な通院日数はタイミング法なら4〜7日程度で、人工授精を行う場合はさらに1日が加わります。

一般不妊治療で妊娠に至らず、体外受精や顕微授精、凍結胚移植などの生殖補助医療(ART)にステップアップした場合、通院回数はさらに増えることになります。

生殖補助医療(ART)は育てた卵子を体外に取り出して受精させる方法ですが、おおまかに言えば、排卵誘発剤の注射を受けるために1週間ほど連日通院してから(自己注射の場合も数日ごとに受診が必要)、手術にて採卵、夫から採取した精子で受精後に数日後に培養した胚を子宮に移植、移植から1週間後くらいに妊娠判定検査、という通院スケジュールが一般的です。平均的な通院日数は、1回あたり1〜2時間程度の診療が4〜10日と、1回あたり半日〜1日程度の診療が2日程度必要です。

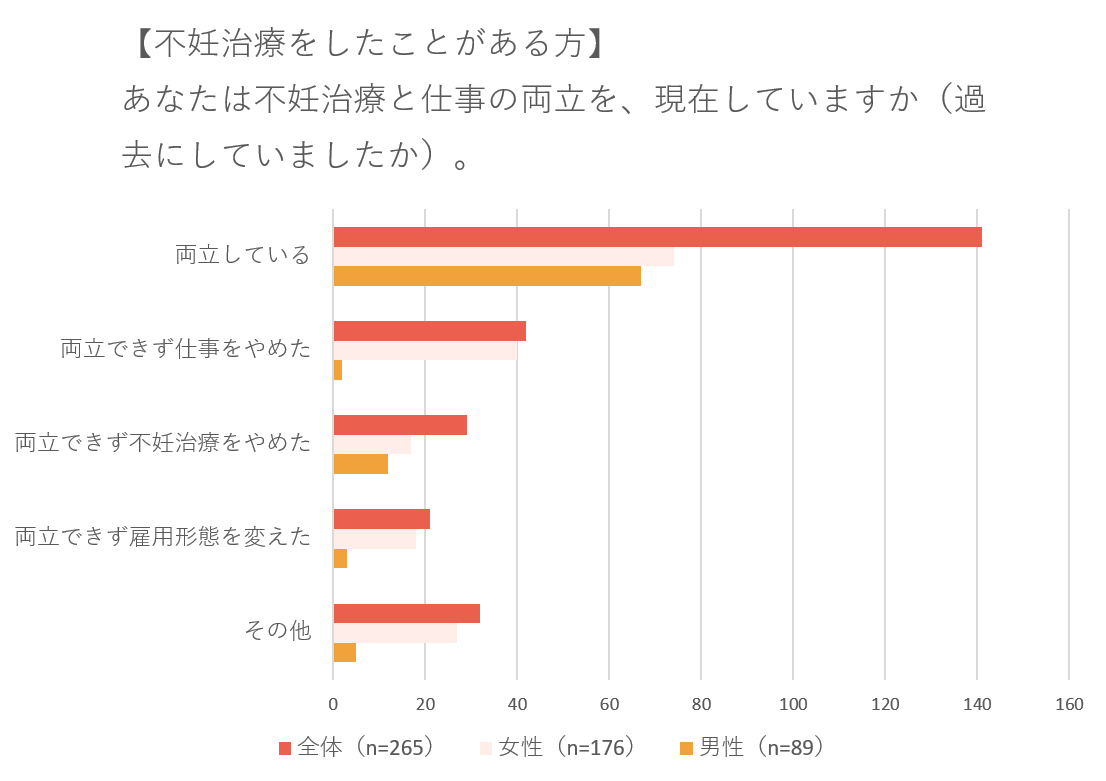

厚生労働省による働きかけも開始

平成29年度の厚生労働省による調査では、男女の労働者2,060人にアンケートを行っています。その結果、141人(女性74人、男性67人)が「不妊治療と仕事の両立をしている(過去にしていた)」と回答した一方、42人(女性40人、男性2人)が「両立できず仕事を辞めた」と答えていました。両立が難しい理由には「通院回数が多い」「精神面で負担が大きい」「待ち時間など通院にかかる時間が読めない」などが挙げられています。

出典:平成29年度「不妊治療と仕事の両立に係わる諸問題についての総合的調査」(厚生労働省)

労働者アンケート調査(男女労働者2060人を対象として実施)

このように、不妊治療と仕事の両立は通院の回数や、精神的負担により難しいと考える人が多く、特に女性が両立を諦めて離職しているのが実情です。不妊治療のためにキャリアを諦める、逆に仕事を続けるために不妊治療を中断せざるを得ない…どちらも非常に辛い選択です。

また、企業にとっても働き盛りの人材を失うことは大きな損失であり、不妊治療を行っている従業員への支援は重要な課題であるはずです。しかし、同調査の企業側へのアンケート結果では「従業員の不妊治療と仕事の両立を支援する取り組みを実施しているか」との問いに80%の企業が「実施していない」と答えており、企業のサポート体制はまだ不十分であるという実態が示されました。

これらの調査等を踏まえ、厚生労働省は2019年6月、不妊治療と仕事の両立を支援するための企業向けマニュアルを策定する方針を明らかにしました。このマニュアルは、両立が可能となる休暇制度などの導入を促す内容になるようです。

近い将来、不妊治療に対する社会や企業の理解が深まり、多くの企業のサポート体制が整って不妊治療と仕事との両立が当たり前になることが待たれます。